“在村里就能打工,還能照顧老人小孩。”近日,在寧遠縣仁和鎮(zhèn)仁和興村萬羽蛋雞標準化養(yǎng)殖基地,正在分揀雞蛋的陳女士,對現在這份工作頗為滿意。仁和興村過去是集體經濟“薄弱村”,該村立足產業(yè)振興,流轉荒山120余畝,采取“公司+合作社”模式,引進全自動化養(yǎng)殖設備,大力發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖,村集體經濟每年增收10萬元以上。這是寧遠縣村級集體經濟發(fā)展的一個縮影。

近年來,寧遠縣扎實推進抓黨建促鄉(xiāng)村振興,緊緊圍繞“薄弱村清零、一般村壯大、富裕村做強”的目標,因地制宜探索出“政策哺乳”“化零為整”“靠大靠強”“借雞生蛋”和“轉型升級”等發(fā)展模式,多層次、多渠道、多形式推進村級集體經濟發(fā)展,為全面推進鄉(xiāng)村振興奠定堅實基礎。

“政策哺乳”模式。精心制定系列扶持政策,釋放最大政策紅利。縣級財政安排1050萬元村級集體經濟發(fā)展扶持資金,按每村20萬元的標準,選定62個縣級示范村進行扶持。縣政府每年將烤煙稅收的10%返還到村,2021年全縣烤煙返稅獎勵392.2117萬元,其中水市鎮(zhèn)和仁和鎮(zhèn)分別獲得煙葉返稅獎勵64.84萬元、51.63萬元,種煙村平均增收3萬元以上。全面實行光伏扶貧政策,119個原貧困村光伏發(fā)電收入每村每年平均增收5萬元。

“化零為整”模式。鼓勵引導各村將土地、荒山、荒地、水面等資源流轉到村統(tǒng)一開發(fā),提質改造,讓地生金,全縣流轉土地35.1萬畝。九嶷山瑤族鄉(xiāng)以行政村為單位將所有土地進行集中流轉,引進湖南現代農業(yè)集團等大型企業(yè)進行連片開發(fā),帶動21個村獲益146萬元。太平鎮(zhèn)白土村連片流轉土地,建成1.2萬畝油茶產業(yè)園區(qū),帶動集體經濟年均增收10萬元以上。

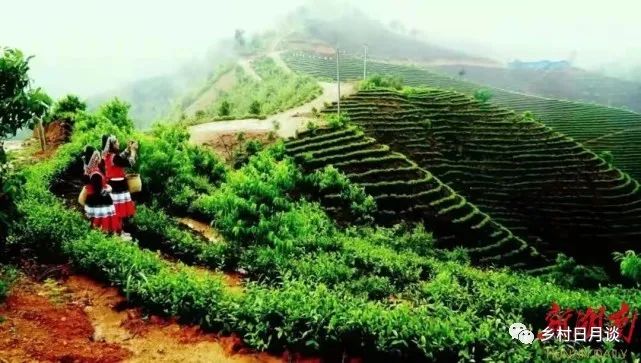

(棉花坪瑤族鄉(xiāng)茶葉種植基地)

“靠大靠強”模式。依托湖南現代農業(yè)、溫氏養(yǎng)豬、九嶷山兔等龍頭企業(yè),采取“龍頭企業(yè)+基地+村級合作社”等模式壯大集體經濟,由“單打獨斗”向“抱團取暖”轉變。縣財政投入1775萬元,融資3000萬元,與溫氏集團和現代農業(yè)合作,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設一個年出欄5000頭以上的養(yǎng)豬場。太平鎮(zhèn)上下留村與溫氏集團合作,在本村適養(yǎng)區(qū)發(fā)展生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖,一年可出欄肉豬2萬頭以上,村集體每年增收20萬元以上。

“借雞生蛋”模式。積極探索“村集體+合作社+農戶”發(fā)展模式,鼓勵各村將上級扶持資金、小額貸款資金等進行整合,作為產業(yè)項目入股資金投入村集體經濟組織。柏家坪鎮(zhèn)板利元村利用上級扶持資金50萬元,引進鄉(xiāng)賢投資30萬元,發(fā)動黨員群眾去建設銀行辦理鄉(xiāng)村振興信用卡,貸款資金520萬元,共籌資600萬元作為啟動資金,與新五豐公司合作新建一個投資1200萬元的豬場,建成后每年可為村集體增收120萬元。仁和鎮(zhèn)仁和興村、永興村結合產業(yè)扶貧,大力發(fā)展蛋雞養(yǎng)殖、蔬菜種植,形成“扶貧戶+合作社+村集體”互利共贏合作模式。

“轉型升級”模式。堅持因村施策、因地制宜,大力發(fā)展生態(tài)農業(yè)、休閑農業(yè)、智慧農業(yè)、跨界農業(yè),促進產品變商品、產區(qū)變景區(qū)、田園變公園,“走公房變廠房、資源變資金、農民變工人”發(fā)展之路。灣井鎮(zhèn)下灌村、周家壩村,借助美麗鄉(xiāng)村建設東風,大力開展人居環(huán)境整治,建設鄉(xiāng)村旅游-休閑娛樂綜合體,實現從“輸血”到“造血”的跨越。

據統(tǒng)計,截至2021年底,該縣410個行政村集體經濟收入5萬元以上的村394個,占比96.1%,其中5-10萬元的村347個,10-30萬元的村41個,30萬元以上的村6個,形成陳安煙稻米、金槐米、九嶷香蓮、九嶷香菇等“一村一品”產業(yè)86個。

來源:湖南日報

聯系郵箱:3267146135@qq.com